Sindrome della Verità Nascosta: perché i misteri irrisolti ci ossessionano

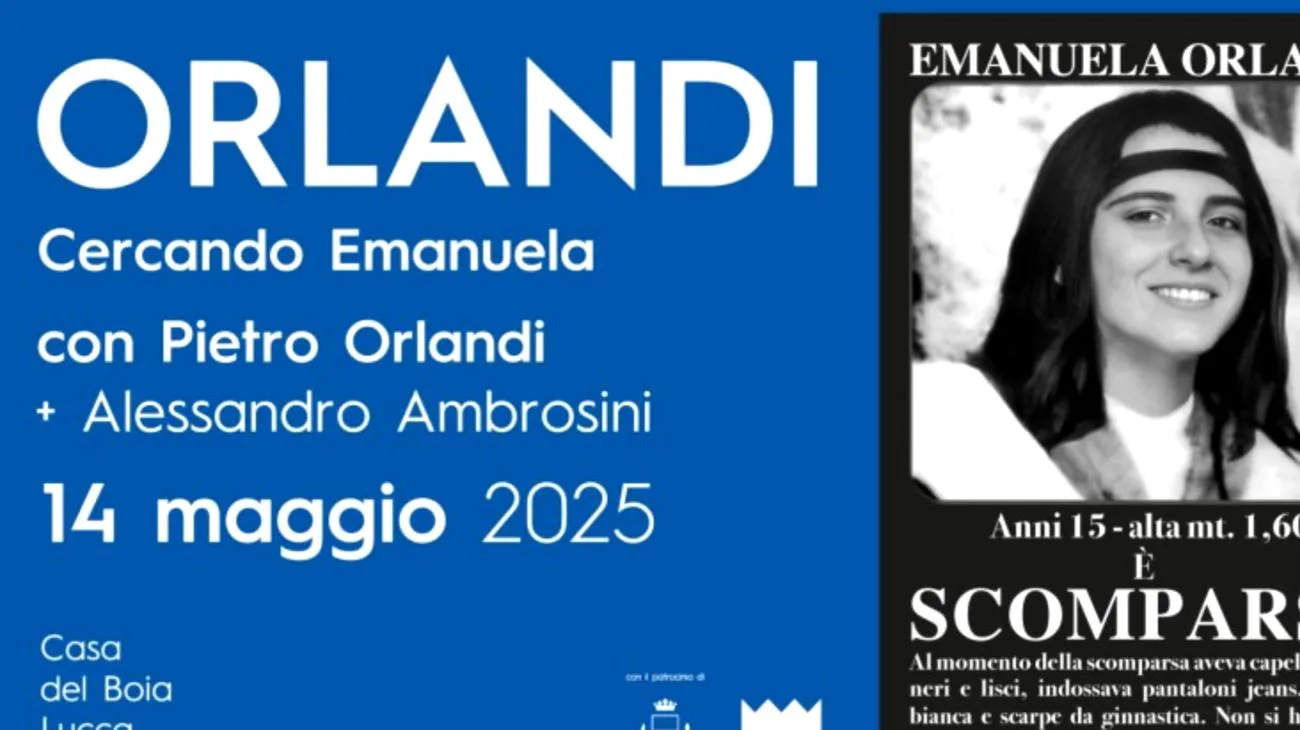

I casi irrisolti come quello di Emanuela Orlandi, il mistero del caso Moro o la strage di Ustica agitano ancor oggi il dibattito pubblico italiano. Ma perché siamo così attratti dai misteri senza soluzione, spesso convinti che dietro le apparenze si nasconda un’altra verità, più oscura e celata? Entra in gioco quello che molti definiscono “sindrome della verità nascosta”, un vero cortocircuito psicologico che ci porta a dubitare, cercare dettagli sospetti e diffidare della versione ufficiale. Un meccanismo potente, quasi ancestrale.

Il cervello umano e la caccia agli schemi

Il nostro cervello è formato per sopravvivere, e uno dei suoi strumenti principali è la ricerca costante di schemi e connessioni, anche dove non ci sono. Michael Shermer, fondatore della Skeptics Society, parla di “patternicity”: la tendenza a vedere connessioni significative in eventi casuali. Questo ci spinge a pensare che nulla accada per caso, alimentando il fascino per i retroscena misteriosi.

Bias cognitivi: quando la mente ci trae in inganno

Dietro l’attrazione per le teorie non verificate si nascondono meccanismi mentali ben precisi:

- Bias di conferma: accogliamo con più facilità le informazioni che rafforzano le nostre convinzioni preesistenti

- Euristica della disponibilità: valutiamo la probabilità degli eventi in base alla loro carica emotiva o alla loro facilità di richiamo

- Pensiero controfattuale: immaginiamo continuamente scenari alternativi, alimentando il dubbio e l’incompletezza

Daniel Kahneman, Premio Nobel per l’economia comportamentale, ha dimostrato come il nostro cervello si affidi spesso al “Sistema 1”, più rapido ed emotivo. È lì che nascono i sospetti, le ipotesi complottistiche e le interpretazioni soggettive, soprattutto quando i fatti sono traumatici o riguardano figure di potere.

Quando la fiducia vacilla

Il rapporto con le istituzioni gioca un ruolo centrale nella costruzione o demolizione della fiducia. La percezione del “non ci dicono tutto” esplode quando si verificano condizioni come:

- Ci sono precedenti dimostrati di menzogne o insabbiamenti

- Le versioni ufficiali appaiono superficiali o incomplete

- I protagonisti dei fatti sono persone o enti con molto potere da proteggere

In questi casi, il sospetto si trasforma in convinzione. Qualsiasi notizia che entra in contrasto con la narrazione ufficiale diventa un indizio, anche quando si basa solo su suggestioni o interpretazioni.

I social media e la forza delle bolle

L’avvento dei social network ha amplificato questo fenomeno. I feed personalizzati favoriscono i contenuti che confermano le nostre idee, creando ambienti chiusi, camere dell’eco dove le narrazioni alternative prosperano e si rafforzano. E più tempo vi passiamo, più ci convinciamo che la nostra versione dei fatti sia l’unica plausibile.

Italia: una nazione cresciuta a misteri

Tra casi giudiziari irrisolti, segreti di Stato e retroscena politici mai pienamente chiariti, l’Italia ha una lunga storia che alimenta il mito della verità nascosta. Il senso di incompiutezza che accompagna alcune vicende simbolo della nostra Repubblica accende il desiderio del pubblico di trovare risposte al di là degli archivi ufficiali. È una questione identitaria, culturale: cerchiamo coerenza in una storia spesso raccontata a metà.

Il costo psicologico del sospetto continuo

Vivere costantemente alla ricerca di verità nascoste può avere conseguenze rilevanti sulla salute mentale e sul rapporto con gli altri. Tra gli effetti più comuni troviamo:

- Aumento dell’ansia e della sfiducia sociale

- Tendenza al pensiero paranoico

- Difficoltà a distinguere fatti da ipotesi

- Isolamento in bolle informative autoreferenziali

Un terreno fertile per l’estremismo culturale e per il deterioramento del dibattito pubblico, in cui il confronto razionale diventa sempre più raro.

Come restare curiosi senza perdere lucidità

Non è sbagliato porsi domande: è anzi un segno di mente viva e critica. Ma lasciarsi guidare solo dal sospetto rischia di condurci fuori strada. Ecco perché può essere utile:

- Allenare il pensiero critico, distinguendo con rigore tra tesi supportate da prove e semplici opinioni

- Accettare l’incertezza: non tutte le verità sono disponibili, alcune potrebbero non esserlo mai

- Consultare fonti diverse, per evitare il rischio di rimanere intrappolati in una sola narrazione

- Mantenere un equilibrio tra scetticismo costruttivo e apertura mentale verso versioni ufficiali quando sono sostenute da prove

Il desiderio di capire e di andare a fondo è nobile. Ma deve convivere con la capacità di rimanere lucidi, resistendo alla tentazione di vedere ovunque cospirazioni. Come diceva Carl Sagan, bisogna tenere la mente aperta, ma non così tanto da far cadere il cervello.

Indice dei contenuti